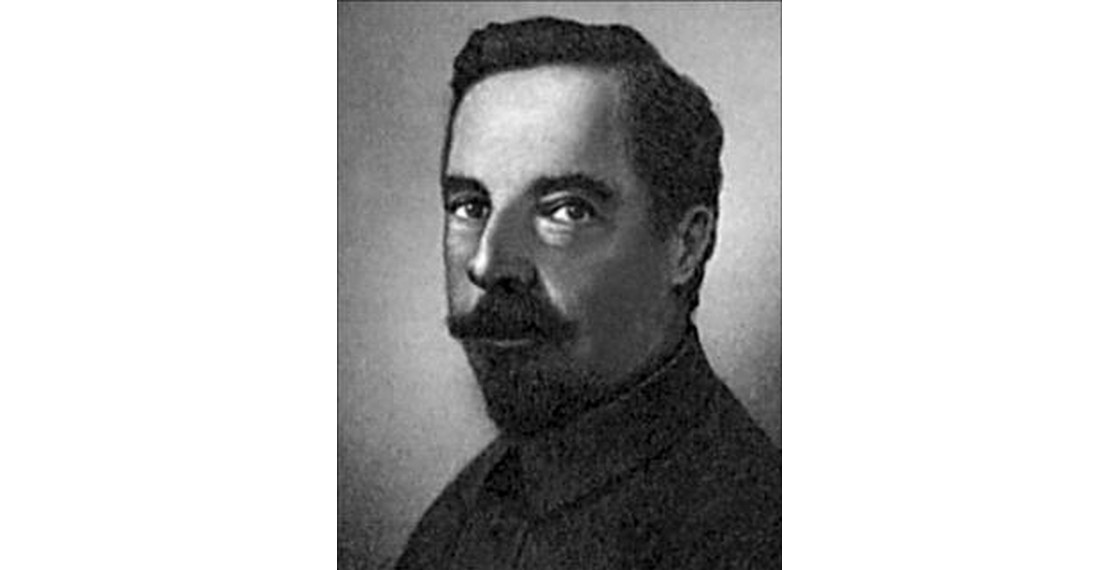

3 марта 2021 года — 140 лет со дня рождения Павла Павловича Муратова (03.03(19.02).1881, Бобров, Воронежская губерния, Российская империя – 05.10.1950, поместье Уайтчерч-хаус, графство Уотерфорд, Ирландия), замечательного искусствоведа, прозаика, переводчика, военного историка.

Будущий автор «Образов Италии» вырос в семье военного врача. Учился в кадетском корпусе, потом в Институте путей сообщения в Санкт-Петербурге. Но в жизни выбрал совершенно другой путь.

В 1904 году началась его военная служба. Он был канониром 3-й гренадерской артиллерийской бригады, однако большее значение имело то, что Павел Павлович начал печататься в российской прессе как аналитик и обозреватель событий Русско-японской войны.

В 1905 году совершил первое путешествие в Великобританию, в результате чего увидела свет книга «Борьба за избирательные права в Англии». Впоследствии историки не раз отмечали удивительное разнообразие направлений исследований Муратова. Затем он направился в Париж, откуда начал слать репортажи о парижских выставках и о новых изданиях по искусству в московские газеты и журналы. И уже тогда читатели и критики отметили его удивительно ясный, точный стиль, сочетавшийся с весьма эмоциональными оценками.

В 1907 году вместе с женой и друзьями — писателем Борисом Зайцевым и художником Николаем Ульяновым — предпринял долгую поездку в Италию. Его восхищение историей и культурой этой удивительной страны было невероятным. Одновременно Павел Павлович сохранял должность помощника библиотекаря Московского университета, а затем помощника отдела изящных искусств и классических древностей Румянцевского музея.

В 1911–1912 годах состоялась эпохальная публикация ставшего знаменитым труда П.Муратова «Образы Италии». «Этот двухтомник был не только увлекательным чтением и свидетельством глубокой эрудиции их автора, но и в придачу он сыграл немалую роль в деле русско-итальянского культурного сближения». «…Едва ли среди интеллигенции была семья, на книжной полке которой не стояли бы муратовские “Образы Италии”» (Здесь и выше: Бахрах А. «Европеец» с Арбата // Бахрах А. По памяти, по записям: литературные портреты. Paris: La Presse Libre, 1980. С. 38).

В это же время произошло во многом эпохальное для Муратова знакомство с ярославским издателем Константином Некрасовым, племянником великого поэта. Благодаря ему были изданы переводы Муратова повести Бекфорда «Ватек» и рассказов Жерара де Нерваля. Павел Павлович снова почти полгода провел в обожаемом им Риме, а в 1912 году его интересы развернулись к изучению древнерусской живописи.

Он посещает Псков, Новгород, Ярославль, Вологду, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри, участвует в создании частного Музея икон в Ярославле. В 1913 году Муратов — один из организаторов выставки древнерусского искусства в Москве, посвященной 300-летию Дома Романовых. Павел Павлович подготовил каталог этой выставки и написал к нему вступительную статью. В том же году вышли 18–20 выпуски 6-го тома «Истории русского искусства» под редакцией Игоря Грабаря. Там была опубликована поистине историческая работа Павла Павловича «Русская живопись до середины XVII века». В те времена общество только открывало для себя иконопись, и труд Муратова буквально потряс образованную Россию.

В 1914 году при поддержке Некрасова началось издание богато иллюстрированного журнала «София», которым руководил Муратов. Журнал был посвящен в основном древнерусской культуре, но выпуск прервался из-за начавшейся войны.

В том же году Муратов успел выпустить фундаментальный труд «Древнерусская живопись в собрании И.С.Остроухова». Замечательный коллекционер, художник-пейзажист Илья Семенович Остроухов обладал огромной коллекцией икон, и работа Павла Павловича стал новым прорывом в освоении великого русского наследия.

Муратов принимал участие в Первой мировой. Как артиллерийский офицер он воевал на австрийском фронте, а затем на Западном фронте. В 1915 году у Муратова и его жены, Екатерины Сергеевны Урениус, родился сын Гавриил. Павел Павлович был произведен в подпоручики и награжден орденом Св. Анны 4-й степени и Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Затем последовал перевод в Севастополь для организации противовоздушной обороны.

И тем не менее он находил время для любимого дела. В 1916 году вышла его совместная с А.И.Анисимовым книга «Новгородская икона св. Феодора Стратилата». В 1917 году он был произведен в поручики и назначен начальником противовоздушной обороны Севастополя. Но дальше события пошли совсем по другому пути.

Муратов не принял новую власть. Впоследствии, уже в эмиграции, он нажил себе немало противников тем, что яростно отрицал пользу любого революционного начинания. Но в этот страшный период он с головой ушел в работу по спасению памятников истории и культуры. Трудно даже перечислить все его должности, которые он занимал в трагические годы Гражданской войны. Член Президиума Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР, член Президиума Комитета по охране художественных сокровищ России, член Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней русской живописи. Сколько сумели спасти он, Игорь Грабарь и их соратники во времена, когда сжигали церкви и иконы!

Одновременно Павел Павлович создал в Москве общество по изучению итальянской культуры «Studio Italiano». И еще в те голодные годы многих литераторов спасла организация «Книжной лавки писателей», в работе которой Муратов принимал самое активное участие. В то же время он умудрялся продолжать работать, вышел его первый сборник «Герои и героини».

В 1920 году стал председателем Московского института историко-художественных изысканий и музееведения, участвовал в проектах реэкспозиции Музея новой западной живописи.

В 1921 году после создания вместе с другими российскими интеллигентами Всероссийского комитета помощи голодающим Муратов был кратковременно арестован. Причем, зная, что к одному из организаторов комитета, Борису Зайцеву, пришли чекисты, Павел Павлович все равно пошел к нему домой, решив разделить общую судьбу.

В 1922 году вышел второй сборник прозы Муратова. Но этот год запомнился ему не только литературным успехом. В 1922 году исследователь покинул Россию и уехал в заграничную командировку в Германию.

В Берлине он сразу оказался в круговороте русской литературной жизни. Там вышел исторический роман «Эгерия», пользующийся популярностью до сих пор. Кроме того, Павел Павлович стал одним из основателей Клуба русских писателей.

В 1923 году в Москве увидела свет книга о его большом друге, замечательном живописце Петре Кончаловском. В Берлине была опубликована работа о другом великом художнике — Поле Сезанне. Комедия Муратова «Кофейня» была поставлена 4-й студией МХАТ в Москве.

Муратов на четыре года переехал в Италию, где читал лекции, публиковал книги о древнерусской живописи на французском и итальянском, много печатался в русских периодических изданиях, выходивших в Париже.

В столицу Франции он и уехал в 1927 году. Там, естественно, продолжалась его активная жизнь. Он стал одним из основателей общества «Икона», выпустил книгу «Les icones russes» (Русские иконы). В 1928 году в Париже выходит его фундаментальный труд о византийской живописи, считающийся классическим до сих пор и бывший для того времени абсолютно новаторским. На следующий год в Риме и Париже увидела свет монография Муратова, посвященная великому художнику раннего Возрождения Фра Беато Анжелико. В 1931 году Павел Павлович взял в руки еще два своих новых парижских издания: книги о готической скульптуре и об иконописи в коллекции ставшего парижанином антиквара А.Я.Золотницкого.

В 1933 году состоялась имевшая огромное значение для Муратова поездка в Англию. Там имели огромный успех его лекции в Оксфорде, Кембридже и Лондоне. И еще очень большое влияние оказала на него встреча и начавшаяся дружба с английским историком, офицером, дипломатом Уильямом Алленом. Аллен прекрасно знал турецкий язык и много занимался Востоком и еще собирал русские иконы. Именно он заразил Муратова идеей писать историю войн на Кавказе. Почти весь следующий год Муратов потратил на столь любимые им путешествия. Он побывал в США, на Цейлоне, в Шанхае, Сингапуре. И начал работать над трудами по истории Первой мировой войны.

В 1940 году Павел Павлович переехал в Лондон, много работал в архивах и библиотеках, публиковал заметки с анализом военных действий в газетах Сопротивления, выходивших в Лондоне, а также в английских СМИ. В 1943 году вышел его первый том совместной с Алленом работы о военных действиях на Восточном фронте в 1941–1943 годах. В 1946 году вышел второй том этой огромной работы, охватывающий 1944–1945 годы.

В 1947 году Муратов окончательно переехал в имение Аллена Уайтчерч-хаус на юге Ирландии в графстве Уотерфорд. Там он продолжал много работать над историей кавказских войн, но приступил к новому труду: истории русско-английских отношений во времена Ивана Грозного. И еще с огромным удовольствием занимался садоводством.

Но все прервала смерть 5 октября 1950 года.

Через три года увидел свет его совместный с Уильямом Алленом фундаментальный труд по истории кавказских войн.

С началом перестройки многие произведения Муратова, особенно «Образы Италии», неоднократно выходили сначала в СССР, а потом и в новой России.

В 2008 году в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина прошла большая выставка «Возвращение Муратова. От “Образов Италии” до “Истории Кавказских войн”».

И в завершении не могу не вспомнить двоюродную внучку Павла Павловича Ксению Михайловну Муратову, прекрасного искусствоведа, профессора Парижского и Римского университетов, создательницу международного центра «Павел Муратов» в Риме. Добрый друг Дома русского зарубежья, она часто бывала у нас, выступала с удивительными лекциями, в том числе посвященными и Павлу Муратову.

Виктор Леонидов