Дом на Кайзераллее Александр Арнштам описывает с поистине художественной подробностью в своих воспоминаниях. В Берлине художник сменил несколько адресов, сперва обосновался с семьей в пансионе герр и фрау Хагер на Мотцштрассе, 37. Квартира на Бамбергерштрассе стала последним адресом перед отъездом в Париж. Кайзералле, 169 (Kaiserallee, 169) – место самого длительного пребывания семьи Арнштамов, наиболее «постоянный» берлинский адрес (с 1922 по 1933).

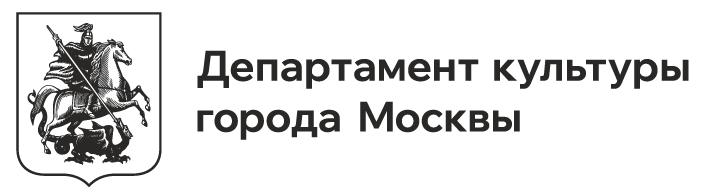

Выдающийся художник русского зарубежья Александр Мартынович Арнштам (1880–1969) – москвич, четвертый ребенок в семье владельца текстильных мануфактур и модного магазина. Получил два высших образования: одно — в Берлине в 1901 г. (философский факультет университета Фридриха Вильгельма), второе — в Москве в 1907 г. (юридический факультет Московского университета). Студентом посещал мастерскую живописца К.Ф. Юона на Арбате. В шестнадцать лет познакомился со своей будущей женой Розой Мордухович, вскоре в Швейцарии состоялась его женитьба: «Это был август–сентябрь 1905 года… Огромный букет розовых роз, фиакр и кучер — наш свидетель» (Арнштам А.М. Воспоминания. СПб., 2010. С. 22). Молодые жили сперва в Париже, где Арнштам учился в академии «Гранд Шомьер» и в «Ла Палетт» у Л.-Ж. Симона и Ж. Девальера. Из-за болезни жены переехали в Швейцарию. В Лозанне родился их первенец — Жорж, «светловолосый, прелестный…» (Там же. С. 27).

Выдающийся художник русского зарубежья Александр Мартынович Арнштам (1880–1969) – москвич, четвертый ребенок в семье владельца текстильных мануфактур и модного магазина. Получил два высших образования: одно — в Берлине в 1901 г. (философский факультет университета Фридриха Вильгельма), второе — в Москве в 1907 г. (юридический факультет Московского университета). Студентом посещал мастерскую живописца К.Ф. Юона на Арбате. В шестнадцать лет познакомился со своей будущей женой Розой Мордухович, вскоре в Швейцарии состоялась его женитьба: «Это был август–сентябрь 1905 года… Огромный букет розовых роз, фиакр и кучер — наш свидетель» (Арнштам А.М. Воспоминания. СПб., 2010. С. 22). Молодые жили сперва в Париже, где Арнштам учился в академии «Гранд Шомьер» и в «Ла Палетт» у Л.-Ж. Симона и Ж. Девальера. Из-за болезни жены переехали в Швейцарию. В Лозанне родился их первенец — Жорж, «светловолосый, прелестный…» (Там же. С. 27).

В 1907 г. вернулись в Россию, в Петербург. Здесь, в калейдоскопе художественной жизни, А. Арнштам искал приложение своему дарованию. Оформление обложки номера журнала «Золотое руно», посвящённого Е. Лансере, положило начало работе в книжной графике. В эти годы Арнштам также обратился к живописи и театральному оформлению. Участвовал в различных выставках, в том числе «Мира искусства» (1915–1917). Воспитывал двух сыновей (второй сын Игорь родился 4 апреля 1911 г.). В 1914 г., отдыхая в Финляндии в Куоккале, по просьбе К. Чуковского нарисовал обложку для его знаменитой тетради «Чукоккала».

Революцию 1917-го встретил настороженно, вместе с тем вошел в редколлегию Наркомпроса и стал заведовать художественным отделом «Свободного журнала» (1917–1918). Принял предложение Госиздата к сотрудничеству: иллюстрировал и оформлял произведения А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, А.В. Кольцова и других писателей. 27 декабря 1918 года у Арнштамов родился третий сын — Кирилл. Через год глава семьи был арестован ЧК по делу работников петроградской конторы Центросоюза («процесс экономической контрреволюции») и, несмотря на заступничество М. Горького и А.А. Луначарского, провёл 9 месяцев в тюрьмах Петрограда и Москвы. Там, по заказу Госиздата, оформил революционную «Азбуку» (экспонировалась на Международной книжной выставке во Флоренции в 1922 г.). В тюрьме понял, что «человеческая жизнь стоила столько же сколько мыльный пузырь… или ещё меньше» (Там же. С. 61). После Бутырок был Покровский (или Семёновский) концлагерь в Москве, а потом освобождение (обвинение было снято).

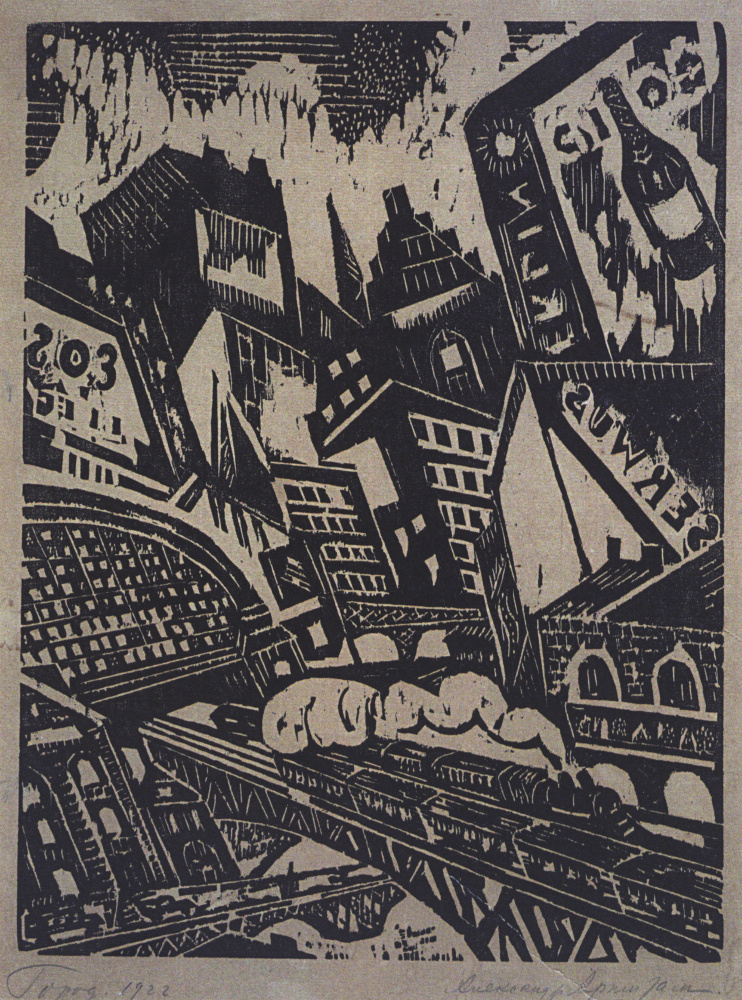

В 1921 г., не без колебаний, семья приняла решение уехать в Берлин. «Для меня этот отъезд был событием мрачным, тоскливым, непоправимым» (Там же. С. 74). Запомнилась дата отъезда: 22 ноября 1921 г. — время, когда русская издательская жизнь в Берлине забила ключом. «Уже мне звонят по телефону, все “газуют”, словно по скользким берлинским мостовым» (Там же. С. 79). Как книжный график, Арнштам сотрудничал с издательствами «Геликон», «Огоньки», «Слово», «Театр», «Русское универсальное издательство» и др. В 1922 г. совместно с Е. Грюнбергом основал издательство «Academia». До середины 1920-х гг. сохранял связи с ленинградским отделением Госиздата, продолжал работать над отдельными томами «Жана-Кристофа» Р. Роллана. Преподавал. Его ученики, из известных, — Тото Познер и Олег Цингер. Оформлял спектакли Ж. Альтмана и создавал костюмы для балетов С. Вермеля. Принял участие в 1-й выставке русского искусства (галерея Ван Димена, 1922). Участвовал в создании Союза русских живописцев, ваятелей и зодчих в Берлине (1923).

В 1921 г., не без колебаний, семья приняла решение уехать в Берлин. «Для меня этот отъезд был событием мрачным, тоскливым, непоправимым» (Там же. С. 74). Запомнилась дата отъезда: 22 ноября 1921 г. — время, когда русская издательская жизнь в Берлине забила ключом. «Уже мне звонят по телефону, все “газуют”, словно по скользким берлинским мостовым» (Там же. С. 79). Как книжный график, Арнштам сотрудничал с издательствами «Геликон», «Огоньки», «Слово», «Театр», «Русское универсальное издательство» и др. В 1922 г. совместно с Е. Грюнбергом основал издательство «Academia». До середины 1920-х гг. сохранял связи с ленинградским отделением Госиздата, продолжал работать над отдельными томами «Жана-Кристофа» Р. Роллана. Преподавал. Его ученики, из известных, — Тото Познер и Олег Цингер. Оформлял спектакли Ж. Альтмана и создавал костюмы для балетов С. Вермеля. Принял участие в 1-й выставке русского искусства (галерея Ван Димена, 1922). Участвовал в создании Союза русских живописцев, ваятелей и зодчих в Берлине (1923).

Гостеприимная квартира Арнштамов была известна многим русским берлинцам. В мемуарах художника «несколько воспоминаний о нашей “общественной” жизни на Кайзераллее» (там же. С. 87) превращаются в длинный список замечательных людей, гостивших в его доме: режиссер Николай Евреинов, актеры Георгий Серов и Аким Тамиров, писатели Виктор Ирецкий, Осип Дымов (И.И. Перельман), Алексей Ремизов, Виктор Шкловский, психолог и педагог Елена Антипова… Иные становятся героями портретов, которые Арнштам выполняет в студии, расположенной по тому же адресу: «На Кайзералле, на чердаке, у меня была маленькая мастерская – вся белая. Я много работал там…» (Там же. С. 84).

«Кайзераллее была самой живописной улицей за все время нашей берлинской жизни (с 1922-го до конца 1933 года). Мы оставались здесь несколько лет, шесть или семь, – случались и подъемы, и спады. Подъемы – моральные; спады – финансовые. <…>

Широкий проспект, двухэтажные автобусы, широкие тротуары.

Кайзераллее, 169. Большой дом, вход, очень берлинский, украшенный деревянной резьбой, консьержка, тучная, вечно больная дама. Вторая большая дверь, мощенный плиткой двор, лужайка, дерево… В глубине, на первом этаже направо.

«Кайзераллее была самой живописной улицей за все время нашей берлинской жизни (с 1922-го до конца 1933 года). Мы оставались здесь несколько лет, шесть или семь, – случались и подъемы, и спады. Подъемы – моральные; спады – финансовые. <…>

Широкий проспект, двухэтажные автобусы, широкие тротуары.

Кайзераллее, 169. Большой дом, вход, очень берлинский, украшенный деревянной резьбой, консьержка, тучная, вечно больная дама. Вторая большая дверь, мощенный плиткой двор, лужайка, дерево… В глубине, на первом этаже направо.

Передняя, направо кухня, потом большое окно, маленькая дверь в комнатку длиной с железную кровать, учебный пюпитр, купленный моей женой – комната Кирилла.

В том же коридоре направо – наша комната в два окна, письменный стол, две деревянные кровати, зеркальный шкаф и т.д. Дальше в том же коридоре – комната Жоржа и Гарика, окно, стол и проч., и столовая – диван, буфет, ковер, кресло, телефон, пианино, маленькая веранда, три ступени – сад – Garten…

Отсюда и повели мы – то лучше, то хуже – нашу семи-восьмилетнюю берлинскую битву».

Александр Арнштам. Воспоминания (СПб, 2010. С.85)

Берлинские годы отмечены разнообразными портретными циклами: «…Сделал множество портретов: немецкие дамы, русские дамы, писатели, художники, музыканты, режиссёры. Портрет жены маслом…» (Там же. С. 81). Арнштам рисует обнаженную натуру, создает целую серию, а точнее – отдельное направление в своем творчестве. «Тела эти вовсе не всегда красивы тем более – вовсе не безупречны. Но эстетика, упругость и энергия линий, проведенных Арнштамом, подобно нити Ариадны вводят зрителя в потаенную гармонию “телесного обаяния”, которое присуще едва ли не каждому телу» (Герман М. Триумф артистизма // Александр Арнштам: Вкус времени. Жизнь. Искусство. Творческие параллели. 1880–1969. М., 2015. С. 23).

C 1928 г. художник успешно сотрудничал в кино на площадках фирм UFA, Terra Films, Gottschalk Films и др. «Моё имя стало “коммерческим”», — замечал он (Арнштам А.М. Воспоминания. С. 81). Переломными стали 1930-е. Сын художника Кирилл вспоминал в частной беседе, как семья была свидетелем нацистских шествий, как крушили «наци» витрины еврейских магазинчиков. В 1933 г., обеспокоенная политическими переменами, семья решила покинуть Берлин и переехать в Париж. В Париже Александру Арнштаму было трудно вписаться в давно устоявшуюся художественную жизнь культурной столицы мира. Долгое время он перебивался мелкими заказами для кинорекламы. В 1938 г. «получил шанс»: приглашение оформить фильм «Катя» по роману писательницы Марты Бибеско, режиссёр Морис Турнёр. После успеха фильма последовали заказы на рекламу от кинофирм Films-Éclair-Journal, Redon, Franco-London-Films, Gay- Lussac и др.

После войны поселился в Монморанси, недалеко от Парижа. Время от времени работал над фильмами, создавал киноафиши. В 1956 г., после смерти жены, Александр Арнштам переехал к сыну Игорю в Пале-Руаяль. Одним из самых значимых поздних проектов художника стала работа над сценарием, декорациями и костюмами к балету по роману Э. Золя «Нана». Премьера прошла 14 декабря 1962 г. в Страсбурге.

В октябре 2011 г. в Москве в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялась персональная выставка Александра Арнштама при активном содействии его сына Кирилла Александровича – почетного дарителя ДРЗ. Сегодня ряд предметов и архивных материалов из семейной коллекции (личные вещи А.М. Арнштама, семейные реликвии, работы художника, документы) хранятся в фондах и представлены в музейном пространстве Дома русского зарубежья.

Александр Арнштам, 1880–1969: ретроспектива. Каталог выставки. СПб.: Государственный Русский музей, 2000.

Александр Арнштам. Вкус времени. Жизнь. Искусство. Творческие параллели. 1880–1969. М.: Русский путь; Вифсаида, 2015.

Арнштам А.М. Воспоминания. СПб.: Изд-во им. Новикова, 2010.